Parece un grupo escultórico, pero no lo es. Son adoradores reales. La geografía de la adoración es amplia. Viene de antiguo y persiste en muchos corazones, que es la manera poética y condescendiente de decir de las mentes que se resisten a evolucionar. Reviste formas variadas y aparentemente complejas, tantas cuantas religiones, doctrinas, iglesias, sectas, madrasas, escuelas, partidos o mercados abundan por el planeta.

Parece un grupo escultórico, pero no lo es. Son adoradores reales. La geografía de la adoración es amplia. Viene de antiguo y persiste en muchos corazones, que es la manera poética y condescendiente de decir de las mentes que se resisten a evolucionar. Reviste formas variadas y aparentemente complejas, tantas cuantas religiones, doctrinas, iglesias, sectas, madrasas, escuelas, partidos o mercados abundan por el planeta.

Unas adoraciones se dirigen a dioses improbados, otras a profetas improbables, otras a figuraciones de la naturaleza que se sacralizan, otras a formas de poder que se divinizan, otras al nada simple becerro de oro. Lo que tienen en común es que todas, todas, son adoraciones de la palabra. Utilizan la palabra para vincular, para trasladar, para ordenar, para controlar, para dominar, para someter, para anular o simplemente para el trueque. Lo que tienen de limitación es que el culto y la adoración a su (atención: aquí cambia el artículo por el adjetivo posesivo) palabra es siempre reducida, simplificada, obsoleta. Lo que no parece que sirvan ya es para liberar, para razonar, para evolucionar. Dicho de otra manera, es la utilización de la palabra a la defensiva.

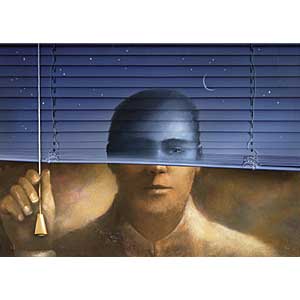

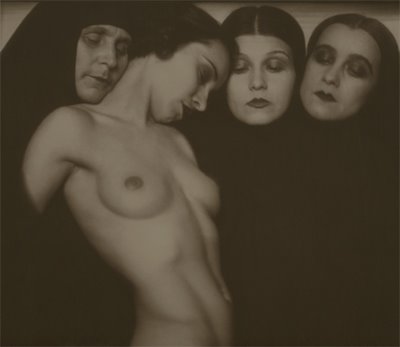

¿Lo entendió así el artista Sergei Shutov en aquella creación titulada Abacus? Pude verla el último verano en la exposición Russia! del Museo Guggenheim, y su montaje fue toda una sorpresa para mi. Nada al uso. El público visitante, que se estaba saturando (sobrevolaba el síndrome de Stendhal) con pintura que iba desde los iconos, pasando por las copias rusas de todo lo habido y por haber sobre los estilos modernos occidentales hasta las megalomanías del realismo socialista (algunas con bastante kitch, desde luego) nunca vistas en España y algunas cosas de la Glasnót, el público, digo, se estrellaba contra la habitación misteriosa de Abacus. Y la escena, tan rompedora como tétrica, le acababa espantando.

Un conjunto de diez o doce figuras de orantes mecánicos cubiertos de vestimentas negras se inclinaban continuamente en dirección a una Meca o a un Vaticano o a un Muro de Lamentaciones por excelencia de estos tiempos: una Gran Pantalla (¿un Gran Hermano?) donde desfilaba un texto (¿acaso el mismo texto?) en diferentes alfabetos o caracteres, ya fueran rúnicos, hebreos, chinos, árabes, latinos, cirílicos, etc. A su vez, en aquella habitación oscura, como complemento se oían cánticos, que se alternaban y tomaban el relevo, representativos de distintas religiones: salmodias judías o musulmanas, gregorianos, rezos de monjes ortodoxos, cantos budistas...

La interpretación, como en todas las creaciones artísticas o perfomances, siempre está abierta. ¿Se inclinaban los orantes ante un Principio? ¿Pretendía el artista vincular los rituales, por otra parte nada lejanos unos de otros? ¿Trataba de decirnos que el secreto de las religiones se mantiene por esa triple articulación de texto, canto y liturgia, eso sí, siempre repetitivos y secuenciales? ¿O que la repetición abusiva y formal de la palabra acaba diluyendo el contenido de la misma?

El efecto estaba conseguido, sin duda. En un rincón adaptado circunstancialmente el artista generaba un sincretismo casi real que te hacía sentirlo, y a la vez repudiar. Para mi la emoción estuvo asegurada. Donde la mayoría de los visitantes pasaba de largo, yo percibía una especie de pathos que me seducía y me tiraba para atrás. Entonces me di cuenta de que la palabra (el texto, el libro, el discurso, el mensaje...) vale si se rebela, si crea, si genera otras palabras, si descubre, si profundiza, si argumenta. No, desde luego, las palabras de la exposición no eran mis palabras. Las que uno debe seguir buscando, aunque no siempre se encuentren.

Uno recuerda unos versos de Octavio Paz, y comulga de sus conceptos...

"PALABRA, voz exacta

y sin embargo equívoca;

obscura y luminosa;

herida y fuente: espejo;

espejo y resplandor;

resplandor y puñal,

vivo puñal amado,

ya no puñal, sí mano suave: fruto"

(Las dos fotografías del medio son sobre la obra Abacus de Shutov; la de arriba a una obra de orantes de carne y hueso; el hombre de aquí al lado es Sergei Shutov, nacido en Dresde en 1955)

%2018.16.24.png)

._Museo_Naval_de_Madrid.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)