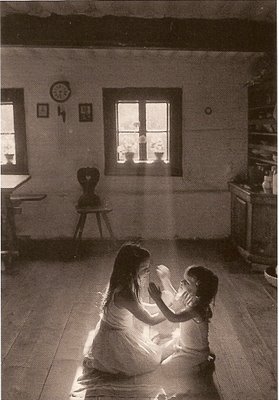

Para ellas era un juego de tarde de verano. La casona en silencio. Todos los mayores habían desaparecido entre sus quehaceres. La vieja aya Salvia dormitaba su cansancio de toda la vida sobre la mecedora del atrio. Maryna y Alena se citaban entre excitadas y sobresaltadas en la estancia grande. Se sentaban sobre sus piernas compartiendo un cuadrado del suelo donde se concentraba la luz en un misterio cotidiano. Aquel rayo de transparencia purísima caía en diagonal sobre sus cuerpos. Todo su intento consistía en capturar el máximo de luz. Bañarse en ella. Las niñas, envueltas en sus camisetas blancas y en su faldones de algodón, se disponían para un ofertorio místico que sólo se les revelaba a ambas. El alargado haz del sosticio rasgaba la habitación. Se expandía por sus cuerpecitos concentrados y expectantes. Como una gran mena de cal, las niñas manipulaban a su antojo el flujo diáfano. Tomaban la luz a puñados, se la tiraban con efecto lento, se la extendían la una a la otra por sus hombros, por sus brazos, por sus caras. Nunca les parecía que estuvieran suficientemente llenas. Se querían siempre más blancas, más luminosas. Podrían haber salido a la huerta a efectuar el ritual, allí donde la claridad era más densa y rebosante. Pero ellas la deseaban más secreta. Querían verla nacer, solían decir. Cuando por la noche contemplaban la luna, la blancura intensa de ésta era la referencia en que pretendían mutar. También su encantamiento, su extasiante calma. En medio del cuarto recibían al resplandor como a un visitante cómplice que viene a hablarlas de la vida y, quizás, a transformarlas. La alegoría estaba pactada, sin apenas palabras. El aposento se convertía en una cámara obscura, como la máquina de fotografía que el tío Peppin trajo de la guerra como botín. A través de un diminuto agujero quedaba fijada la memoria. Los acontecimientos nunca morían. Y así las niñas se sabían como parte de un argumento inventado donde la luz filtrada y proyectada sobre sus cuerpos se presentaba a sí misma como una conjura contra el paso del tiempo. Y también contra el temible olvido. Los cuerpos rilaban hasta conseguir una acariciante simbiosis. Allí, entre aquellas abluciones níveas, se tanteaban observaciones, confidencias, silencios y prospecciones herméticas que no se podían compartir. Una de aquellas tardes cálidas, Maryna y Alena no supieron si la luz entraba o salía. Tal era su destello y su fuerza de acumulación sobre el espacio elegido, que las niñas se quedaron absortas. De pronto, perdieron su consistencia y la sólida y acogedora tarima dejó de ser su planeta visible. Unas camisetas albas permanecieron huérfanas por el suelo. Desde aquel día, Alena y Maryna entran y salen a través de la cristalera y nadie pregunta.

(Fotografía del autor checo Jan Reich)

..png)

%2015.27.00.png)

._Museo_Naval_de_Madrid.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

Delicado y etéreo cuento, que nos hace flotar en luz

ResponderEliminarEl arrobamiento por la luz no es sólo una imagen literaria. Yo lo he vivido. Gracias, Daniela.

ResponderEliminar