Al grito le acompaña un gemido agudo, áspero. ¡Padre! Como un corte de hoz seco. Y es que hoy ha muerto padre. Le hemos puesto el traje de los domingos. ¿Cuántos años tiene este traje?, ha preguntado una de mis hermanas, la única que vive en la ciudad. Lo conservaba bien, ha terciado la pequeña, se le ve impecable. Está más señor que nunca, suelta otra, más gélida que una noche de invierno serrano. No me canso de mirar a mi padre muerto y no le veo como cadáver. Yace alguien que no es mi padre, aunque algo de él reconozca en ese color macilento y en las facciones huesudas. Creo que no guardaré este recuerdo. Para qué. Lo expulsaré de mi cabeza si alguna vez me viene. Dentro de mí aún sigue viviendo mi padre. Me toma de pequeña y me agita balanceándome mientras yo me rio. Me da a escondidas una modesta propina para que no quede por detrás de mis amigas. Nos ponemos por las noches a deletrear juntos lo que me van enseñando en la escuela, aunque creo que con él aprendo más. Me riñe si no he ido con las demás a la fuente, pero más que nada lo hace por mantener el tipo ante las mujeres que le señalan por ser demasiado condescendiente conmigo. Ha hecho de mí su cómplice y yo guardo algunos de sus secretos. Incluso me previene contra un mal matrimonio y así estoy yo, fresca y cada vez más dueña de la casa paterna, donde no cabe varón. Aunque el dicho favorito de las habladurías de pueblo trate de zaherirme con lo de mira que se te pasa el arroz, sé que en el fondo me envidian. Que todo se sabe en una aldea y hasta las voces bajas suenan para muchos oídos. Las casadas que más alardean de matrimonio son las que más tienen que callar. Empezando por madre. Madre le dejaba hacer a padre, muy a su pesar, porque sabía que la cabra siempre tira al monte. Tiraría, pero en casa nunca faltó sustento. Ni interés por nosotras sus hijas. Si faltaba dos o tres días de casa madre estaba de mal humor. A la vuelta, padre ponía sobre la mesa el rédito de sus gestiones de modesto tratante de ganado. Madre entonces disculpaba ausencias, si estas habían sido fructíferas. Que no siempre lo eran. Ha habido tantos malos años...¡Padre!, resuena de nuevo en medio del silencio aquel reconocimiento que se desvanece. Probablemente se desvaneció hace tiempo, cuando su presencia era una mera figura que no decía ni chitón. Miro ahora a padre que ya no es padre ni es hombre y me siento una privilegiada por su acogida conmigo. Mis hermanas no pueden decir lo mismo. Con ellas fue severo. Había heredado la miseria y con su esfuerzo había alcanzado al menos cotas altas de la estrechez. Teníamos lo justo y padre siempre temió a los tiempos, que es tanto como decir a las carencias. También a los hombres que desprecian a otros hombres y se benefician de su esfuerzo. Huye siempre de esa clase de individuos que se nutren carroñeramente de otras vidas, me aconsejaba. Miro las manos de padre. ¿Cómo las observarán mis hermanas? Como manos conminatorias, tal vez. Nunca descargó su ira con las manos sobre ninguna de sus hijas y menos sobre madre. Pero las manos de padre siempre dibujaban en el aire señales que aprendimos a interpretar. Unas las acatarían y otras buscarían las vueltas. Yo soy la única que tiene sus manos. Él sabía que al heredar sus manos había traído conmigo su talante. ¿Pero eso se recibe por las buenas o se cultiva con el trato? No sé. Su discreción no le permitía expresarlo con claridad, pero a mí no me quedaba duda alguna de que era su ojo derecho. Acaso por eso yo salía en su defensa cuando era malinterpretado y se aliaban todas las otras contra él. ¿O era a la inversa, que precisamente por salvarle la cara en tantas ocasiones me atraía más hacia sí? Van llegando familiares. Caen más vecinos. Hay lloros sinceros y lágrimas aparentes. Voces tenues. Murmullos. Rezos. Debo estar preparada por si a alguien, antes o después, se le ocurre sacar trapos sucios de padre. Yo soy padre ahora y defenderé su vida. No, el cadáver no me interesa.

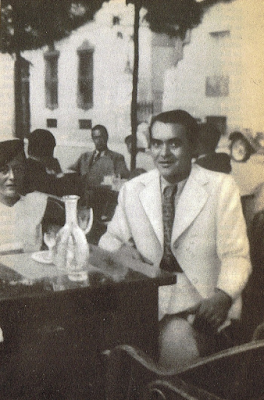

(Fotografía de W. Eugene Smith. Escena en Deleitosa, Cáceres, 1950)